Juan A. Muñoz Andrade

El calor, la calor (caló), las calores…es elemento indisociable de un verano en Sevilla. La asociación del verano con el ocio para los niños, los cambios en el horario de obligaciones y juegos hacen que nuestra memoria sea más benévola con la calor de lo que en realidad merece.

También merece consideración la reducción drástica de la tolerancia a los vaivenes del termómetro conforme hemos accedido a maneras y medios de paliarlos. Ni sabíamos la temperatura a cada minuto ni nos importaba mucho su impacto en nuestra vida puesto que no había opción sino afrontarla. Nuestra vida no estaba repleta de botones que accionaban el acceso a lo deseado; ocio, comida, comunicación, frío, calor.

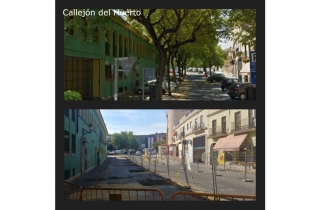

El acceso (afortunadamente generalizado) a aparatos y tecnologías que palíen los estragos del frío o el calor en nuestra vida nos ha hecho desconocer los recursos que la sabiduría popular había perfeccionado durante siglos para afrontarlos. Aperturas de puertas y ventanas, zonas en penumbra, uso del agua, adaptación de actividades al horario y al calendario, uso de plantas y árboles, uso de estancias en las viviendas…

Ni nos moríamos de calor en la calle con 35ºC ni nos atenazaba el frío en una casa a 20ºC, ni nos quejábamos de frío o calor a la misma temperatura dependiendo de si era invierno o verano. El concepto de frío o calor cambió con la irrupción masiva de frigoríficos, ventiladores, aparatos de aire acondicionado y calefacción. Seguimos abrazando algunos atavismos más regidos por la costumbre que por la eficiencia, por ejemplo al preferir “achicharrarnos” las piernas en la mesa camilla que mantener una temperatura agradable en toda la habitación.

En nuestra memoria del calor hay imágenes y sensaciones de un tiempo en que no hacía más calor en nuestras vidas pero posiblemente sí arrancábamos más vida al calor. La percepción del tiempo y el espacio de los adultos es radicalmente distinta a cómo la viven los niños. Como niños, no entendíamos las limitaciones que nuestros mayores intentaban imponer a nuestros horarios por mor de la calor. Vivíamos con resignación el voto de silencio (¿hay mayor penitencia para un niño?) de las sacrosantas horas de la siesta de los mayores. Los sonidos amortiguados en la casa durante la siesta eran parte esencial del paisaje sonoro de los veranos. El sopor de la tarde de verano se sobrellevaba con juegos en zaguanes umbríos poblados de aspidistras. El frescor de las baldosas (rojas y verdes, negras y grises…) invitaba a sentarse o tumbarse sobre ellas. Fuera, el aire caliente apretaba fuerte contra las paredes encaladas. Las cortinas, las ventanas entornadas construían un espacio que olía a sombra, solo acompasado por el vaivén de los abanicos o, con suerte, del ventilador.

El agua era elemento esencial en la batalla diaria contra el manotazo caliente del verano; la cubeta de agua fresca recién sacada del pozo, la muy precisa ingeniería hidráulica que mantenía a temperaturas deseables el agua de búcaros y cántaros (a temperaturas que ahora los frigoríficos nos harían desdeñar); el riego de macetas y arriates con latas, regaderas o ¡qué gloria!- mangueras; cualquier excusa o juego para ponernos chorreando. Las albercas (con su parra, sus avispas, su verdina y sus bichos…), barreños, pilas, patios (anegados y con desagües taponados) se convertían en playas improvisadas.

Las noches eran el refugio de frescor con el que compensar un día de fuego. No sabíamos qué era eso del “umbral del sueño”. Los mayores “tomaban el fresco” sentados a la puerta de las casas mientras los niños seguíamos haciendo el salvaje con juegos, cazando grillos, salamanquesas (durante el día nuestras víctimas eran “cigarrones” y “zapateros”). La decisión de los mayores de dar por terminada la tertulia con vecinos al fresco implicaba el repliegue de sillas de anea y mecedoras y el requerimiento materno de que se nos había acabado la noche a los niños tras arduas negociaciones que acababan con la innegociable imposición (sonora y gestual) materna o con algún coscorrón o guantazo (alpargatazo en casos de necesidad) que nos convenciera de la conveniencia de irnos a dormir.

Las construcción de las casas con gruesos muros de adobe y las técnicas de enfriamiento (ventanas, persianas, cortinas…) que conocían y practicaban sabiamente los mayores ayudaban a paliar mínimamente el calentamiento de los dormitorios. Posiblemente la asunción de la imposibilidad de aliviarlo nos ayudaba a soportar con resignación la calor de las noches de verano. Ni había termómetros digitales a los que asomarse para quejarse de la calor, ni acondicionadores de aire que lo paliaran. El recurso de sacar colchones a la azotea (e instalar colchas como techo para evitar el relente de la madrugada) era una de las partes más placenteras y divertidas de las noches de verano.

Tampoco había imágenes de termómetros callejeros con temperaturas inhumanas (con el pobre reportero esperando a que el cacharro se recaliente para hacer la foto o grabar el vídeo) ni estúpidas encuestas sobre lo obvio para rellenar telediarios, ni salían médicos en la tele aconsejándonos ir por la sombra, beber agua (entonces no nos “hidratábamos”), vestir ropa fresca y no salir a correr con abrigo, gorro y guantes de lana a las cuatro de la tarde.

Aparte del regalo embusterillo de la memoria, está claro que, contradiciendo a Jorge Manrique, cualquier tiempo pasado…¡fue peor!

Noticias Relacionadas...

© Guadaíra Información - 41500 Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - España

Teléfono: 655 288 588 - Email: info@guadairainformacion.com � Aviso Legal